搜索

-

×

- 首页

-

本系简介

-

×

-

概述

-

历史沿革

-

机构设置

-

规章制度

-

联系我们

-

师资队伍

-

×

-

专职教师

-

兼职教师

-

博士后

-

教学教研

青史力行,行而不辍 | 历史学系2024级本科非师范团支部寒假实践调研纪实发布时间:2025-02-27

2025年寒假,为积极响应团中央关于学习贯彻党的二十届三中全会精神的号召,我系2024级本科非师范团支部以“循青史而力行,行坦途而不辍”为主题,组织了一场别开生面的实践调研活动。同学们怀揣着对历史的敬畏与热爱,秉承着“既重视理论研究,又立足田野调查”的史学素养,深入家乡地域文化,通过实地考察、访问和文献资料采集,展开了一系列富有意义的探索。截至目前,已收到33份实践反馈。

虽然同学们还只是大一新生,但在此次调研活动中,同学们都能立足本专业,以历史眼光和历史思维为指引,将调研重点聚焦于家史、民俗史以及抗战胜利80周年纪念三大主题。他们走进乡村,寻访老一辈村民,聆听家族传承的故事,记录下一段段鲜为人知的家史片段。这些故事不仅承载着家族的记忆,更反映了时代的变迁与社会的变化。

了解民俗史,传承文化瑰宝

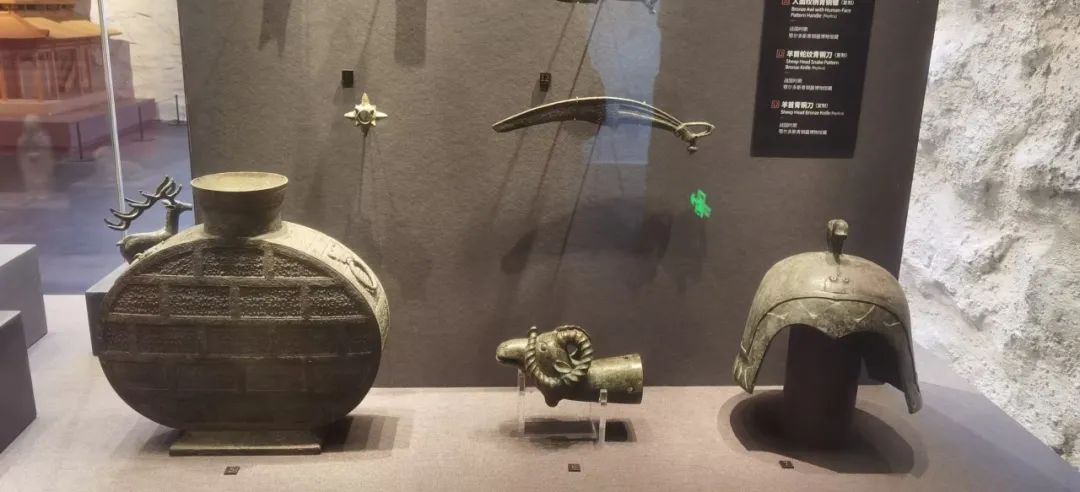

同学们深入挖掘家乡的民俗文化资源。从节日庆典到婚丧嫁娶,从民间工艺到地戏曲,每一处细节都蕴含着丰富的文化内涵。其中,宋尚灿同学围绕家乡山东菏泽鄄城的民俗文化,展现了家乡商羊舞,鲁锦等文化特产与艺术;李慕白同学探索陕北民俗史,通过对统万城、石峁遗址遗址的实地考察,开启了一场跨越时空的文化之旅;张禹祺同学从家乡佳木斯独特的赫哲族民俗文化入手,为我们展示了独特的北国风光;陈苏扬同学史说家乡扬中,让大家领略了婉约细腻的江南民俗情致。

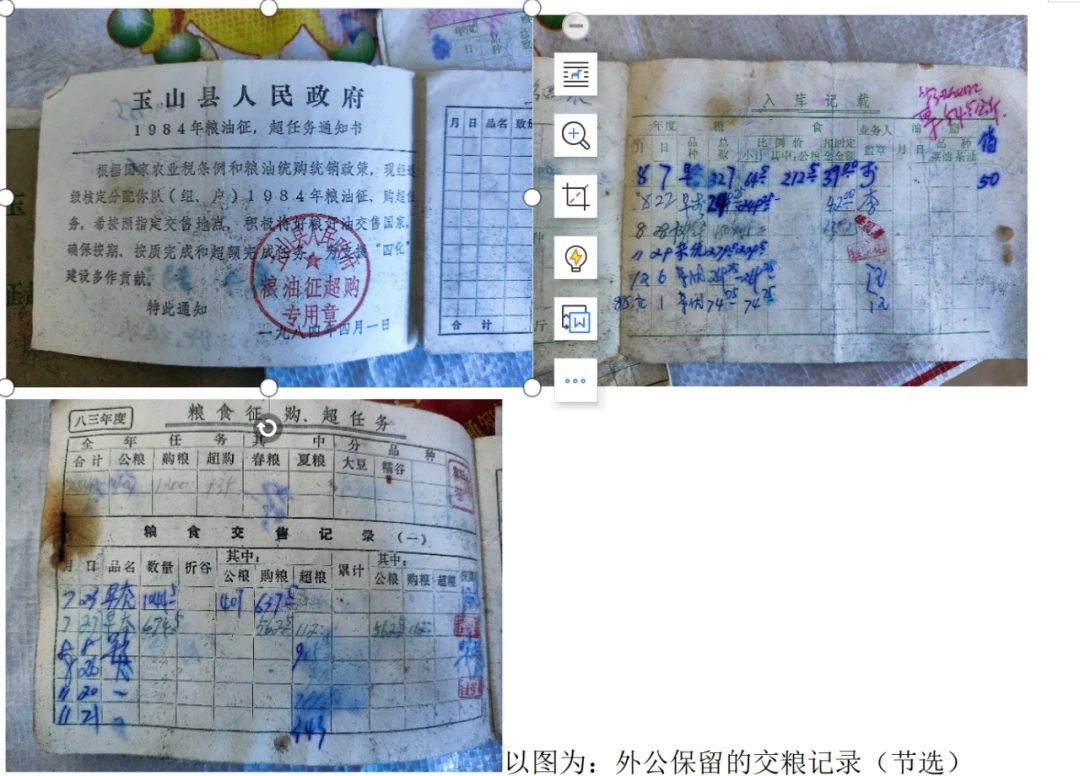

追溯家族史,注重田野调查

同时,一些同学投身实地考察与走访,通过采访、调研等独特方式,针对家史和家乡的社会现象与建设进行了研究。刘传博同学从家中长辈的口述历史中串联起安徽省国企改革以及家庭联产承包制发展的鲜活历史脉络;薛又瑜同学调查无锡的民族资产阶级的百年兴衰浮沉,阐发了自己的思考与理解;李国瑜同学将新兴技术Deepseek与家乡传统历史相结合,探索出了家史调研的新角度和新路径。

重忆抗战史,汲取精神力量

今年是反法西斯抗战胜利的八十周年,支部同学细心探寻家乡的红色历史与记忆,从红色记忆中汲取精神力量。安泓竹同学用口述史和物质遗存互证完成了对家乡秦皇岛抗日战争历史的记忆重构;史展畅同学利用微课和云讲解的方式,带领大家走进东北抗日联军陈翰章烈士在白山黑水间的抗日救国运动。

知行合一,支部成员感想汇编

支部成员:宋尚灿

“作为一个在沪长大的新上海人,我此前对山东老家只有一个模糊的概念,一个逢年过节偶然停驻的地方,而经过此次探访和学习,我深刻体会到了蕴含在这座小县城的历史魅力,更多了几分亲近,这座小城不仅仅是我的祖辈成长的地方,更是华夏文明发源的中心地区,历史英雄的风流所在,当我们在某一刻与家乡土地的文明血脉共振,深刻的文化自信与归属之感便油然而生。”

支部成员:陈苏扬

“通过这次实践活动,我对家乡这些昔日寻常,如今却离我们的日常生活越来越远的民俗活动有了更多了解,也深深惊叹于过去传统手工艺人的高超技艺和匠心。民俗史源远流长,但民俗文化不应成为历史的遗迹。我想,重振民俗文化,使承载着厚重历史的传统民俗在当代社会大放异彩是我们这一代人的责任。”

支部成员:李国瑜

“寒假闲时不少,我于乡间走走逛逛,所见所感颇多。在这次简单的调研里,我能切身感受到农民的生活之貌。身为大学生,我少有接触这些直接的劳动生产;而在这一番实践里,才能获得现实宝贵的劳动认知,以契合所学理论。”

支部成员:张禹祺

“本次寒假实践为我开启了深入认知家乡文化基因的探索之旅。让我不但了解到家乡历史文化脉络与城市发展轨迹,更震撼于少数民族文化中蕴含的生态智慧。鄂温克族桦树皮画、赫哲族鱼皮画等艺术作品,令我叹服于先民们的生存智慧与艺术创造力。”

支部书记:史展畅

“在这次实践调研中,支部成员们不仅收获了丰富的历史知识和实践经验,更深刻认识到了作为新时代青年的责任与担当。坚定了继续努力学习专业知识的决心,将不断提升自身综合素质,为家乡的文化传承与发展贡献自己的力量。”

“固本培元,饮水思源”。既要不忘来路,坚定初心,也要燃烧理想,砥砺前行。2024级本科历史学子发挥自身专业特点,利用历史眼光和历史思维,以史为鉴,触摸历史的温度,回望来时路,走好脚下路。支部也将继续秉承“循青史而力行,行坦途而不辍”的精神,组织更多富有创意和实践意义的活动,引导同学们在实践中学习、在学习中成长,为家乡的文化繁荣和社会发展贡献青春力量!

历史学系融媒体中心

文字:史展畅

图片:历史学系2024级非师范本科生团支部

指导:蔡慧贤

编辑:张祎

投稿邮箱:lsrmtzx2020@163.com

-

-

冷战史研究中心

冷战史研究中心