搜索

-

×

- 首页

-

本系简介

-

×

-

概述

-

历史沿革

-

机构设置

-

规章制度

-

联系我们

-

师资队伍

-

×

-

专职教师

-

兼职教师

-

近期退休教师

-

博士后

-

教学教研

聚焦初高衔接 把握教学方法——“诚之课堂”参加初高中历史教学研讨活动发布时间:2021-04-30

2021年4月29日下午,华东师范历史学系“诚之课堂”师范生教育活动课程走进美丽的上海市西南位育中学,参加由徐汇区历史名师工作室主办、西南位育中学承办的初高中历史教学研讨活动。本次活动选取《辛亥革命》一课,由两位老师分别从初中、高中的学情特点出发,在同一课题下探讨初高中历史教学的方法及目标。在本系黄爱梅老师的带领下,来自各个年级的同学一同参与了一场氛围热烈、立意高远的教学盛会。

教学展示:同课异构 初高碰撞

首先,由西南位育中学黄滔老师执教初中教材《中国历史》第三册第三单元第9课《辛亥革命》。黄滔老师巧妙地选取电影《十月围城》中孙中山的一句台词,“欲求文明之幸福,必经文明之痛苦,而这痛苦,就叫做革命”,以“文明之痛苦是一定要经历的吗?”“经历了文明的痛苦,必然会获得文明的幸福吗?”两个引人深思的问题作为导入,既贴近生活、激发兴趣,又点明主旨、拔高立意。随后,利用地图、油画、回忆录等多种史料,在对历史细节的还原中,描绘“一位伟人”、“一群志士”再到“一股洪流”辛亥革命的发展历程,向学生们说明在实践与思想的激荡中,革命力量已经势不可挡。

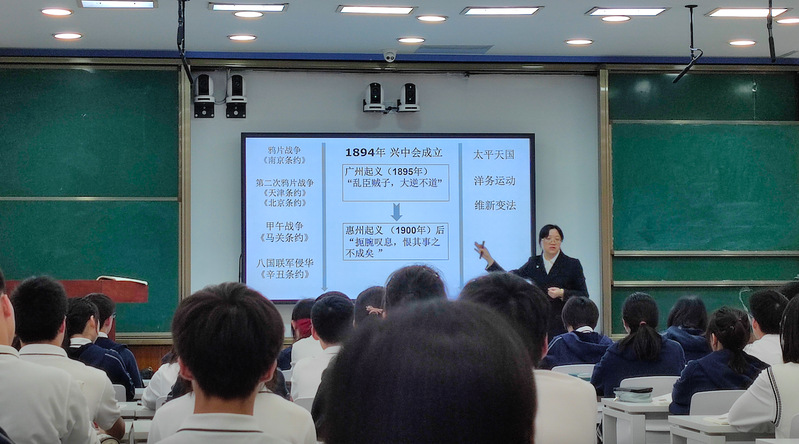

随后,由西南位育中学谭倩老师执教高中教材《中外历史纲要》上册第19课《辛亥革命》。谭老师从“武昌起义一声枪响,一起突发事件为什么能引发一场波及全国的革命”这一问题入手,调动学生的思考力和积极性,导入新课。在史料的分析与概括中,谭老师营造情境、层层设问,不断推进思维深度、构建逻辑链条,带领学生走进波澜壮阔的革命历程。并且环环扣问、步步推进,引导学生在近代社会变革的视野下认识辛亥革命的必然性与偶然性、艰难性与妥协性、进步性与局限性,培育核心素养。

研讨交流:百尺竿头 更进一步

研讨交流环节,首先由黄滔、谭倩两位执教教师先后进行说课与课后反思,并针对备课过程中的问题解决、瓶颈突破做出总结分享。随后,参与活动的工作室及基地学员代表分享了他们对这两堂课的看法与建议。我系2017级师范生尹智化同学作为代表发言,他认为黄滔老师以丰富的史料和清晰的史实串联起辛亥革命的发展过程,并且通过讲述革命志士之事迹,描绘了一幅有血有肉的革命图景,引发学生情感共鸣,培育家国情怀。而谭倩老师,则基于初中的基本史实,突出高中历史课程的思辨性,在典型史料的利用与有效问题的构建中深化立意、拔高思维,但同时兼顾历史发展的生动过程,整节课饱满深刻,颇受启发。

上海市青浦高级中学历史教师、上海市中学历史特级教师吴国章老师指出,两节课设计清晰、前后呼应。黄韬老师导入新颖,侧重贯彻史料实证意识和家国情怀素养,将辛亥革命的历程讲述成精彩动人的历史故事。谭倩老师则注重挖掘历史思维的思辨性,充满激情,在问题链的构建中突破重、难点。同时,吴老师对两位老师的板书提出建议,在具体用词、逻辑顺序等细节上示范指导。

上海外国语大学附属大境中学党总支书记、上海市历史特级教师邵清老师肯定两位老师都各有亮点,随后分别做出指导。她联系当下热播的电视剧《觉醒年代》,指出黄老师对于史料的分析应当更加细致,不能一笔带过。对于面对新课标、新教材的高中阶段而言,每一课题应当立足于单元线索及历史脉络,强调历史发展的连续性。

随后,我系黄爱梅老师对两节课做出点评。她认为,黄滔老师以提问导入并在生动的情境设计中解读分析多种史料、深入挖掘历史细节,训练学生的思维能力,值得学习借鉴,但是如能追溯电影台词出处则能更为深刻。谭倩老师在近代社会变革的宏大视野下思考辛亥革命,突显历史发展的复杂性,注重培养历史思维,但在衔接过渡、提问语言等小细节上还能继续完善。

未来教师:力学笃行 学思践悟

本次活动,同学们走进中学课堂、参与教学研讨,在实际观摩中感悟初、高中历史教学的区别与联系,获得了一次积累经验、借鉴学习的宝贵机会,增强对历史教学的把握与认识,为日后的教师发展之路添砖加瓦。

-

-

华东师范大学社会主义历史与文献研究院

华东师范大学社会主义历史与文献研究院